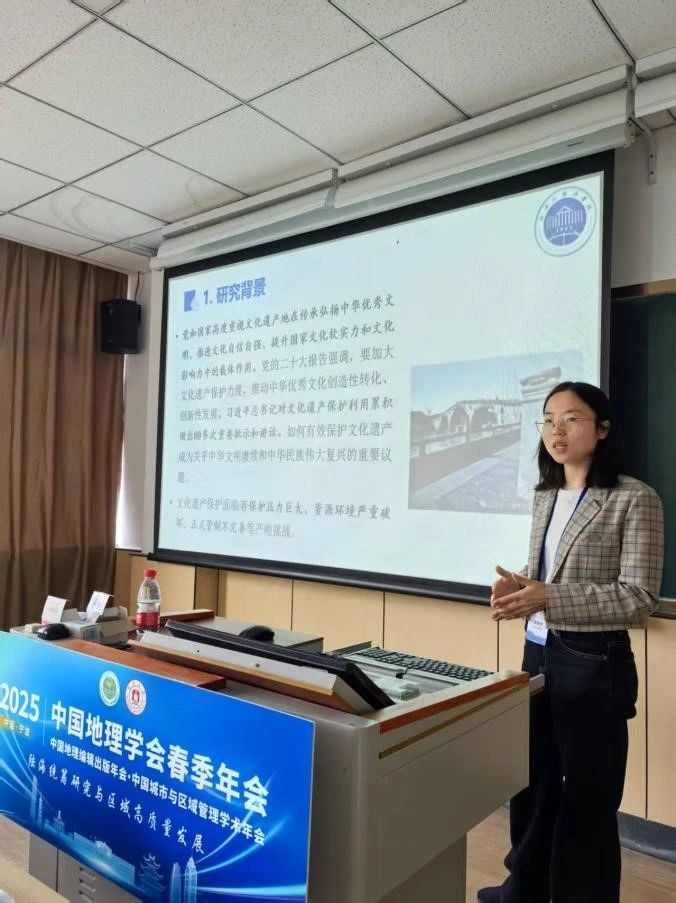

4月20日,“2025年中国地理学会春季年会暨中国地理编辑出版年会”与“2025年中国城市与区域管理学术年会”在宁波召开。浙江外国语学院校长、党委副书记张环宙教授作为分论坛“文化遗产推动文明交流互鉴研究”的召集人,带领文化和旅游学院教师们共同参加本次会议。

在此次分论坛中,学院共有9位教师进行学术分享。各位老师围绕“文化遗产推动文明交流互鉴”主题,分别从文旅融合、遗产空间格局、旅游形象、居民福祉、游客行为等不同方面对文化遗产的可持续发展与文明交流互鉴路径进行了广泛探讨,展现了文化和旅游学院在文化遗产与文明交流互鉴研究领域的创新探索。

张环宙教授作题为“媒体叙事的内外现实性对目的地形象评价的影响——以大运河非遗传承人叙事为例”的学术分享。她指出,媒体叙事能够通过想象性文化再生产、符号系统阐释等方式对目的地形象产生深远的影响,而叙事的现实性在目的地形象的塑造过程中发挥着重要作用。通过对大运河非遗传承人叙事的案例分析,张环宙重点探讨了叙事内部、外部现实性对目的地形象的作用,并探究了媒介人物认同在其中的关键作用以及地方知名度的影响。该研究搭建起叙事与目的地形象研究的框架,揭示了叙事塑造目的地形象的过程机理。

姚丽老师分享了“大运河沿线地区文化遗产与旅游经济时空耦合格局及影响因素”研究。该研究主要采用耦合协调模型、空间自相关分析和空间面板tobit模型,定量测度大运河沿线地区文化遗产与旅游经济的耦合程度,探讨区域文化资源与旅游经济的耦合作用机制。研究不仅发现文化遗产呈现空间集聚特征,而旅游经济则表现为“核心城市极化、外围城市滞后”的空间分异,还表明大运河沿线文化遗产与旅游经济的协调度整体呈上升趋势。

高静老师发表了题为“文旅融合场景中大运河文化遗产推动文明交流互鉴的发生机制研究”的报告。研究立足全球文明倡议与文旅融合战略,聚焦大运河作为世界文化遗产推动文明交流互鉴的独特价值,针对既有研究多关注“应然”价值而忽视动态机制的学术缺口,主要基于场景理论,通过案例研究和主题分析法,揭示文旅场景中文明交流互鉴的动态机制。

沈旭炜老师以“大运河文化遗产地居民福祉影响研究——以杭州桥西历史街区为例”为题作了精彩的分享。该研究考虑到大运河文化遗产地作为“人居型世界遗产地”的特殊性,拟通过社会比较理论框架,参考居民福祉既往相关研究成果,以杭州桥西历史街区为案例,检验福祉理论在大运河文化遗产地的适配性,以期为提升文化遗产地居民福祉提供理论依据和对策建议,推动大运河真正成为“人民的运河”。

董朝阳老师从空间视角分别分析了大运河沿线高等级景区、不同类型文化遗产的空间分异特征,揭示了高等级景区与多类型文化遗产的空间关联关系,并识别了影响二者空间关联关系的主导因子。

应舜老师作了“大运河中外游客叙事差异研究:表征、隐喻与认知—以大运河杭州段和苏州段为例“的汇报。该研究采用质性分析方法,通过对比分析国内外游客对大运河的叙事差异,揭示不同文化背景下人们对中国文化遗产的认知和理解方式。

来晓维老师以大运河临平段为研究对象,采用网络文本分析方法对临平官方宣传的文旅形象进行归纳和提炼,并在此基础上设计问卷,调查游客对大运河临平段官方文旅形象的感知程度,剖析官方建构形象和游客感知形象之间的差异,分析大运河临平段未能形成高辨识度文旅形象的内在原因,并提出优化建议。

吴新芳老师分享了“文明互鉴背景下文化遗产地居民的社区公民行为影响机制研究”。她提出,居民作为文化遗产地重要的利益相关者,其社区公民行为对文化遗产地可持续发展至关重要。该研究从情感团结的视角,探究了文化遗产地居民的社区公民行为的形成机理。

乔桂强老师作了题为“‘寻根之旅’产品局限与文化认同障碍:基于文化互惠理论的审视”的报告。他以近年来在浙江地区开展的寻根之旅夏令营为研究对象,从文化互惠理论出发,利用案例法、观察法和非干扰性研究法对既有的一系列夏令营相关数据(申报书、日程安排、个人感言、新闻报道、工作总结等)进行批判性分析和比较分析,以更好地揭示“寻根之旅”设计和运营之道。

据悉,此次年会以“陆海统筹研究与区域高质量发展”为主题,吸引了来自全国主要地理科研教学单位的专家、学者、学生,有关科技期刊、出版社的主编、编辑和地理相关产业300多家机构的2000余人出席会议。