2025年全国两会期间

代表委员们聚焦

文旅高质量发展建言献策

这些 “文旅好声音”

既回应大众对“诗与远方”的期待

也为产业发展注入新动能

一起来听听——

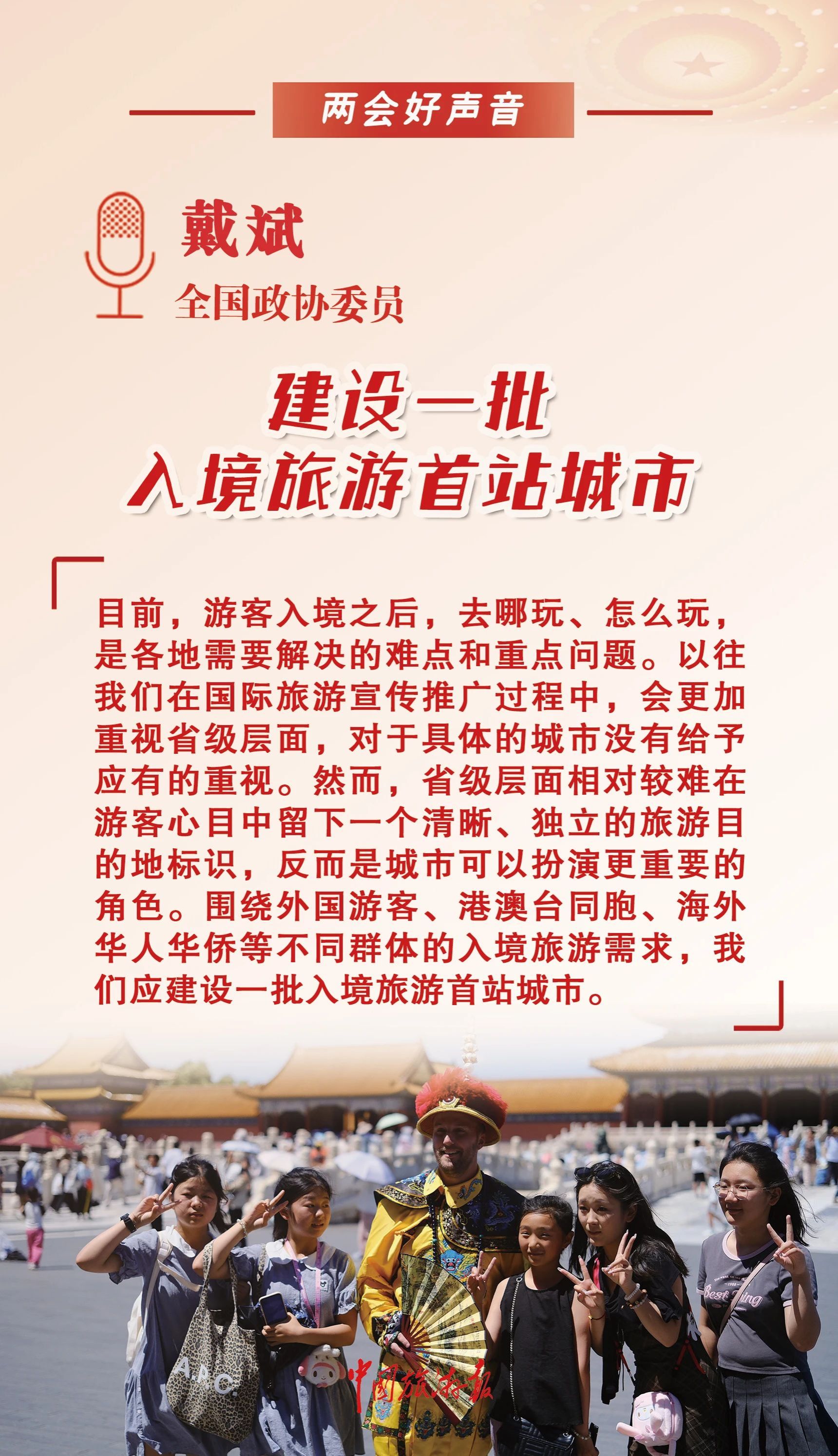

一、全国政协委员戴斌:建设一批入境旅游首站城市

“过去两年,国家密集出台了一系列促进入境旅游的便利化政策措施,入境游客特别是外国入境游客实现超预期增长。在此基础上,如何为游客提供更加便利的游览体验,成为当下的一个重点。”全国两会期间,全国政协委员、中国旅游研究院院长戴斌在接受中国旅游报社记者采访时表示,“建议推出一批入境旅游首站城市和散客友好型城市,更好满足外国游客的多元化旅游需求。”

戴斌进一步解释说:“目前,游客入境之后,去哪玩、怎么玩,是各地需要解决的难点和重点问题。以往我们在国际旅游宣传推广过程中,会更加重视省级层面,对于具体的城市没有给予应有的重视。然而,省级层面相对较难在游客心目中留下一个清晰、独立的旅游目的地标识,反而是城市可以扮演更重要的角色。”

“围绕外国游客、港澳台同胞、海外华人华侨等不同群体的入境旅游需求,我们应建设一批入境旅游首站城市。”戴斌建议,“围绕外国游客的需求,重点打造上海、北京、广州、重庆、成都、武汉、西安等入境旅游首站城市;围绕港澳同胞的需求,重点打造深圳、珠海等入境旅游首站城市;围绕台湾同胞的需求,重点打造厦门、福州、南京等入境旅游首站城市;围绕海外华人华侨的需求,重点打造泉州、江门、潮州等入境旅游首站城市。打造入境旅游首站城市,应进行顶层设计,并指导各地文化和旅游部门开展有针对性的工作。”

戴斌表示,随着我国基础设施和旅游接待体系的日益完善,外国游客中的散客越来越多。“散客对旅游目的地城市的服务会有更多细节上的要求,所以建设散客友好型城市也变得越来越重要。例如,酒店提供行李托运服务、在集中的商圈设立各种尺寸的行李寄存柜、完善城市内的免税店、优化离境退税服务等。总之,要通过多种方式,让散客能够在中国体验自由行走的便利,有更好的观光和消费体验。”(中国旅游报记者 张宇)

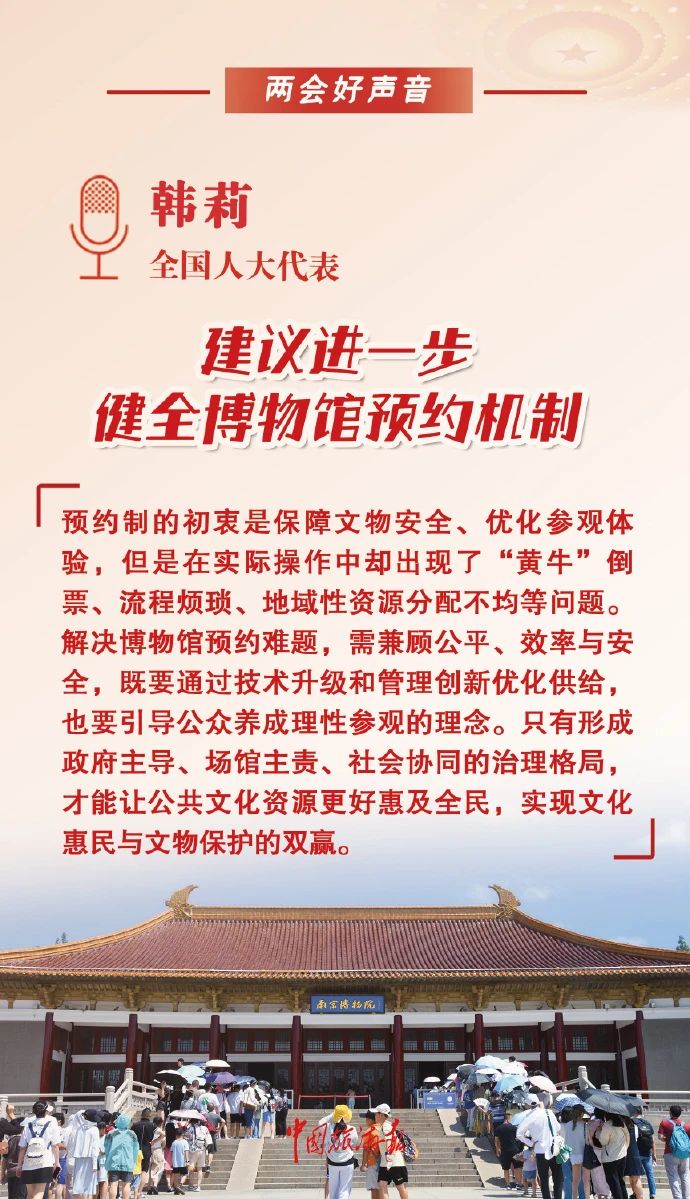

二、全国人大代表韩莉:建议进一步健全博物馆预约机制

近年来,随着博物馆游持续升温,“预约难”“参观难”问题愈发凸显。如何破解热门博物馆预约难题,让博物馆为美好生活添彩?这是全国人大代表、承德博物馆副馆长韩莉重点关注的事项。今年全国两会期间,韩莉在接受中国旅游报社记者采访时说,建议进一步健全博物馆预约机制。

“预约制的初衷是保障文物安全、优化参观体验,但是在实际操作中却出现了‘黄牛’倒票、流程烦琐、地域性资源分配不均等问题,部分游客通过非正规渠道高价购票,既损害自身权益,也影响公共文化服务的公平性。”韩莉说,“因此,健全预约机制不仅是提升公共文化服务质量的关键所在,也是更好满足人民群众精神文化需求的必然要求。”

过去一年,韩莉聚焦博物馆预约机制开展了扎实调研,并多次赴外地学习先进经验。在她看来,当前热门博物馆主要面临四方面问题。一是供需矛盾突出,博物馆容量有限,而节假日客流集中,导致预约名额供不应求。二是技术与管理存在短板,包括预约系统存在短板,“黄牛”利用技术手段批量抢票并高价转售,扰乱市场秩序;部分场馆预约流程复杂,线上线下衔接不畅,老年群体等难以适应。三是地域与群体需求失衡,部分场馆外地游客占比较大,本地市民的参观需求难以满足。四是安全与体验兼顾难,取消预约制后,客流量激增导致展厅拥堵、设施超负荷运行,既威胁文物安全,又降低游客体验。

韩莉建议,破解博物馆参观难题可以从5个角度着手。“一是热门场馆可以采取扩容与分流结合的方式,如适度扩容,增加展陈空间,推行延时开放、增设夜场,分流高峰客流;强化区域资源整合,联动周边文博场馆、景区,构建片区联动模式,分散游客压力。”韩莉说,“二是进一步完善预约制度与技术手段,注重动态分时段放票,根据客流量实时调整预约时段,避免资源浪费;完善实名制与黑名单机制,采用身份证或人脸识别实名预约,打击‘黄牛’倒票,对违规账号实施黑名单限制,并加强平台审核;预留名额,为本地市民预留部分预约额度。”

“三是强化智慧化服务与数据支撑,做好大数据分析与预警,利用人工智能实时监测客流趋势,向游客推送错峰建议,向管理部门提供预警信息,提前调配资源;坚持线上线下协同,优化线上预约界面,简化流程,保留线下人工窗口,服务特殊群体。四是加强监管与社会共治,联合有关部门坚决打击‘黄牛’,查处非法抢票产业链,保护消费者权益;坚持公众教育与需求引导,广泛宣传倡导错峰参观,鼓励游客选择非热门场馆;推动研学活动与博物馆课程结合,减少盲目跟风。五是强化政策保障与资金支持,加大财政投入支持场馆建设,同时探索市场化合作,缓解博物馆运营压力;坚持动态考核机制,将游客满意度、安全指标纳入博物馆考核体系,避免单纯以流量论绩效。”韩莉说。

采访的最后,韩莉说:“解决博物馆预约难题,需兼顾公平、效率与安全,既要通过技术升级和管理创新优化供给,也要引导公众养成理性参观的理念。只有形成政府主导、场馆主责、社会协同的治理格局,才能让公共文化资源更好惠及全民,实现文化惠民与文物保护的双赢。”(中国旅游报记者 郭子腾)

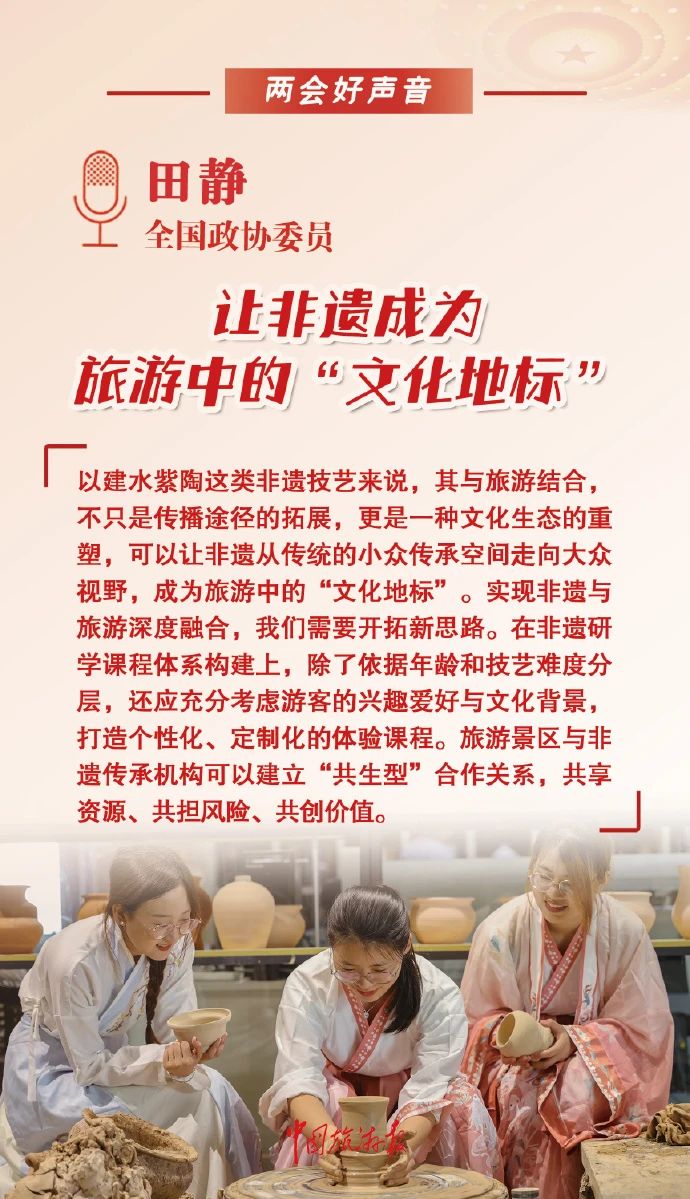

三、全国政协委员田静:让非遗成为旅游中的“文化地标”

乙巳蛇年春节假期,丰富多彩的非遗活动成为旅游市场的一大亮点。今年全国两会期间,针对非遗与旅游如何更好实现融合发展、双向赋能,全国政协委员、国家级非遗代表性项目建水紫陶烧制技艺云南省级代表性传承人田静接受了中国旅游报社记者采访。

在田静看来,非遗与旅游的融合意义深远。“以建水紫陶这类非遗技艺来说,其与旅游结合,不只是传播途径的拓展,更是一种文化生态的重塑,可以让非遗从传统的小众传承空间走向大众视野,成为旅游中的‘文化地标’。游客也不再是被动的观赏者,而是参与者与传播者。同时,非遗与旅游融合还能带动地方特色文化产业链的延伸,提升区域的竞争力。”

“目前,非遗与旅游的深度融合还存在一些瓶颈问题。比如,年轻一代可能更倾向于数字化、互动性强的体验方式,而中老年游客则更看重传统工艺的原汁原味。”田静说,“同时,非遗传承人群体也面临着‘断层’与‘转型’的双重困境,一方面年轻传承人匮乏,另一方面现有传承人在适应旅游市场需求、掌握现代教学方法等方面存在欠缺。此外,过度追求经济效益,可能会使非遗沦为旅游商品的附属,失去其核心的文化价值与精神内涵。”

田静建议,在“非遗+旅游”蓬勃发展的当下,深入探究非遗体验的底层逻辑,是推动其良性发展的关键。“非遗体验的核心不只是让人们参与制作,理解工艺之美,提升审美力,更在于搭建起一座连接古老智慧与当代生活的桥梁。每一项非遗技艺都如同一个多面体,有着跨学科的丰富内涵。以建水紫陶为例,诗书画印融入其中,展现语文的韵味,器物造型的立构,蕴含数学的精妙。这种多元融合不仅可以激发大众对传统文化的兴趣,更能唤醒每个人内心深处对创造的渴望,培养创新思维与学习能力。”

“实现非遗与旅游深度融合,我们需要开拓新思路。在非遗研学课程体系构建上,除了依据年龄和技艺难度分层,还应充分考虑游客的兴趣爱好与文化背景,打造个性化、定制化的体验课程。对于非遗传承,可以鼓励市场营销、文化传播、现代教育技术等方面的社会力量参与其中,形成发展合力。”田静表示,“在落地实施层面,要打破传统的合作模式。旅游景区与非遗传承机构可以建立‘共生型’合作关系,共享资源、共担风险、共创价值。除资金与政策支持外,政府还可以搭建文化交流与合作平台,促进不同地区非遗与旅游项目的交流互鉴。同时,地方可以借助互联网与新兴技术,如虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等,为游客打造沉浸式非遗体验场景,让非遗‘动’起来。”

“在文旅深度融合的时代潮流中,期待非遗能够实现华丽转身,成为文旅融合中最具灵魂的元素,在文化传承、经济发展与社会进步等方面发挥多重作用。建水紫陶愿成为创新与传承的先锋,让更多人在非遗体验中,找到文化的归属感与认同感。”田静表示。(中国旅游报记者 张宇)