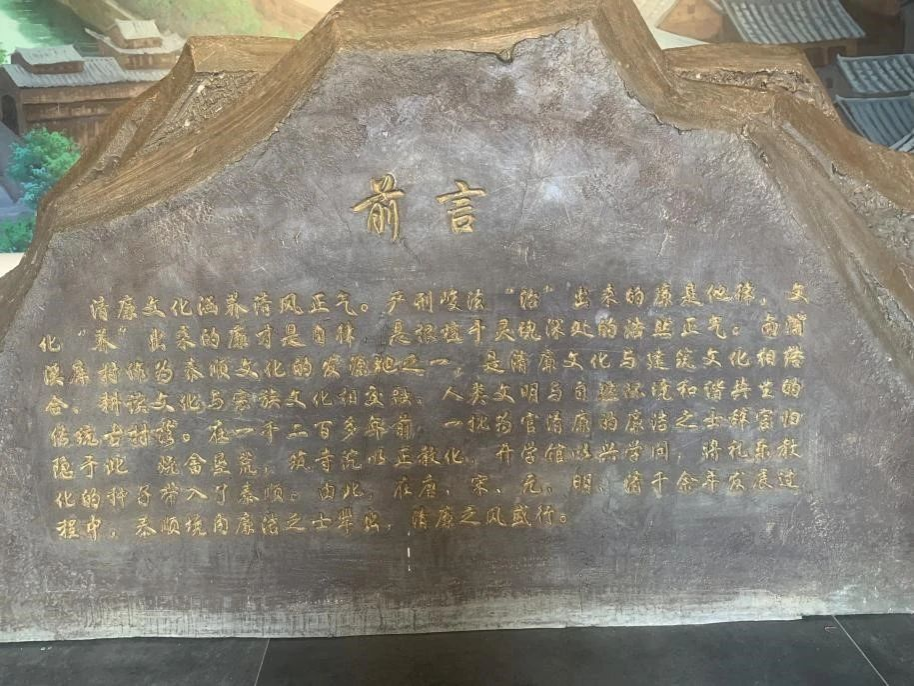

库村的石头会说话。

南浦溪水绕村而过,古柏苍翠如盖,鹅卵石铺就的小径在春光中泛着温润的光泽。行人踏过,石头便悄然低语,仿佛千年往事,在脚下悄然苏醒。一步一声,讲的是昔年辞官归隐的包全,讲的是三友洞畔的清谈风骨,也讲那清阴井中千年未干的清泉,如何洗净世间尘埃。

春水初涨时,白云山烟岚未散,寒梅破雪,一枝独秀。唐元和六年的春日,一叶小舟逆流而上,包全弃官而归,肩背轻简,步履却比官途更沉稳。他弃舟登岸,顺着溪水而行,站在锦绣谷畔,看万山叠翠、云雾缭绕,会不会曾有一声轻叹:“此地,可安身立命矣。”

自此,他卸去锦袍,披一身山色,种兰栽竹于庭前,筑室于溪畔。他不再与世争名利,却在清风明月间自得清欢,春来煮雪为茶,夏至听松风入梦,秋赏月下清泉,冬倚寒炉对雪横琴。清贫不改其志,寂寞反添其真,“玉骨冰姿迥绝尘,雪花点染更精神。”人不清廉,怎能安然立于天地之间?清阴井的泉水,便是他心头一泓不竭的清澈。寒泉洗尘心,怪石醒醉目。他以井水煮茶,慢火温炉,细看茶叶翻滚如云生碧海,泉水清,心亦清,天地间自有一番不染尘埃的风骨。

又一春秋轮回,当年谏议大夫吴畦因直言逆耳,被贬南荒。他拂袖而去,亦寻至这片青山绿水间。入村三日,他既寻得心安之所,便在清阴井畔设席,不邀权贵,只约清风明月作陪。在井旁,看着这一汪如凝结千年时间的井水,我想象他缓缓举杯,杯中清酒映着井水微波,轻声道:“此身既已归山,愿与明月同洁。”

权势可换富贵,何苦清贫守节?或许他曾淡然一笑:清风不可染,玉石不可污,与其泥中苟活,不如山中自乐。

罗隐三度入山,欲请他再出仕,他皆避而不见。清阴井畔,明月高悬,他独对泉水自吟:“飞云江头白云山,白云如絮满山间。”泉水微漾,月光如缎,清风徐来处,廉洁的品行如不兴水波般从未动摇。

春意渐浓,锦绣谷花开正盛。三友洞旁松风清响,包湉、吴驲、吴泰和三人常于此对坐论道,广招弟子。传说某年雨后初晴,三人漫步松林,偶有所感,遂在林间停步久立。无人言语,唯有清风穿林,一如心中共守的那份清正之道。

时人称他们为“三友”,锦绣谷中,时时有学子清诵“正心修身,以清为本”,松风吹解带,久久不绝。

行至世英门前,石坊巍然,寂然矗立。风雨洗尽华彩,那古老的石坊无言矗立,却仿佛也在倾听和注视着新时代的清廉传承。

岁月更迭,如今的库村,依然有人以一身清白和一腔热血,为这方水土写下新的篇章。包登峰,这位生于斯长于斯的普通人,曾拥有令人艳羡的“铁饭碗”,却毅然辞去安稳,回到这片青山绿水之间。他走街串巷,丈量古村的每一寸土地;他笔耕不辍,用文字记录库村千年的风骨与清风;他创办书院,让书香在石头城中重新弥漫,让清廉家风在讲堂上代代相传。

他说:“这里的一砖一瓦,一草一木都是历经岁月的文化瑰宝。”祖辈留下的清廉家训。他愿做一个讲述者,把库村的清风讲给更多人听。

青山依旧,溪水长流,时光在石上刻下旧迹,也在心间留下清明正气。无论世事如何变迁,总有人在这片山水间,以清白立身,以风骨传家。那些不曾言说的规矩与坚持,早已藏进石巷深处的旧路,藏进清晨炊烟与傍晚书声里,无声最动人。

脚下的石路尚未走尽,包湉当年的一问却已在心中响起:“盖能超处尘俗,而外斯不囿于浅近之中,又何俟名山大川、瑰奇秀丽而始足以厌其心而博其趣也?”

此刻才明白,库村的石头何以会说话,它们沉默千年,不曾远行,却早已用清廉与坚守,替世人作出了回答。

此心清处,便是桃源。

——23旅管2班 孙雨欣